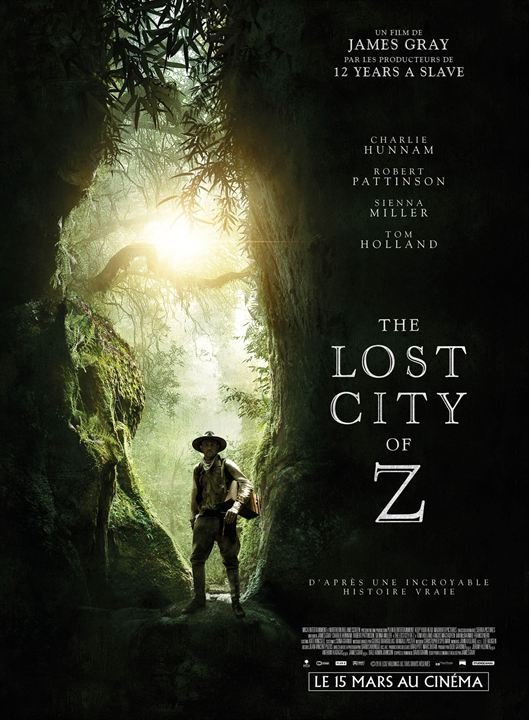

The Lost City of Z

James Gray

The lost City of Z, biopic américain de James Gray, 2016, adapté du roman éponyme de David Grann. Avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller. Critique du père Pascal Ide.

Histoire

1906. Percy Fawcett (Charlie Hunnam), major dans l’armée britannique, heureux époux et père de Nina (Sienna Miller) et de Jack (Tom Mulheron ; bientôt Tom Holland), cherche à laver l’honneur de sa lignée souillée par son père, alcoolique et joueur. Une occasion se présente lorsque la Royal Geographical Society de Londres lui propose de se rendre en Amérique du Sud afin de cartographier la frontière entre le Brésil et la Bolivie, et ainsi d’éviter une guerre. Consentant au sacrifice avec sa femme qui attend un second enfant, Fawcett part pas moins de cinq ans pour cette dangereuse mission militaire. Avec l’aide de son aide de camp, Henry Costin (Robert Pattinson), et d’une équipe recutée dans un village perdu de la jungle, il multiplie les relevés géographiques. Malgré bien des difficultés, des attaques d’Indiens tuant deux des leurs, la famine, la menace d’une mutinerie, ils remontent le Rio Verde jusqu’à sa source. Fawcett découvre alors des restes anciens de poterie et des symboles gravés dans la pierre et le bois.

De retour en Angleterre, il émet l’hypothèse qu’une ancienne civilisation amazonienne, par lui nommée Z, non seulement existe, mais pourrait rivaliser avec les civilisations antiques occidentales, et se trouve raillé par ses pairs de la Royal Geographical Society qui, pourtant, l’avaient accueilli en héros. Seule solution : repartir et prouver ses dires. L’occasion d’une nouvelle expédition lui est offerte par l’un des membres de la société, James Murray (Angus MacFadyen). Malgré l’opposition de son épouse, Percy accepte. Finira-t-il par trouver cette civilisation Z ? Les menaces de guerre qui montent en Europe ne vont-elles pas à nouveau contrarier ses desseins ? À moins que les dangers ne proviennent plus encore du dedans de l’équipe divisée ?

Thèmes

Explorateur, courage, espérance

Commentaire

La remarquable reconstitution historique La cité perdue de Z donne à voir la figure attachante, plus, fascinante, de l’explorateur, en ses ombres et en ses lumières, ou plutôt en son évolution (1) comme en sa perfection (vertueuse) (2 et 3).

1. Assurément, l’explorateur se taille idéalement dans le bois rude, imputrescible, du gagnant. De ce point de vue, bien des traits de Fawcett convergent avec ceux de sa contemporaine (sur l’écran), Miss Sloane. Renvoyant à la fiche qui lui est consacrée, je ne détaillerai donc pas ce profil si riche et si complexe. Comme Elizabeth Sloane, Percy Fawcett place sa passion, et donc sa personne, au-dessus de tout, entraîne son équipe avec une indomptable énergie dans son sillage, écarte résolument tous les retardataires et teste ceux qui sont inaptes (comme Henry Costin, lors de leur première rencontre). Surtout, comme la lobbyiste de Washington, sa prime motivation est narcissique – ici, la revanche sur une paternité défaillante. Sans oublier la structure mentale feuilletée : derrière l’attachement proclamé à son épouse se cache d’abord l’attachement vécu à sa propre personne et la vanité-vacuité de celle-ci, hors de sa mission auto-réalisatrice. Alors qu’il dit exclure cette société si hiérarchisée et si cloisonnée qui l’exclut, avec quel sombre regard Percy, entre amertume et cynisme, observe, au début du film, la porte du banquet se fermer sur ses convives et sa gloire perdue.

Le brillant épisode de la chasse au cerf qui précède cette scène dit tout de la personnalité de Percy : son indépendance, sa volonté tenace de réussir, jusqu’à transgresser les règles habituelles, son audace qui se joue sinon de la mort, du moins de son intégrité physique, la compétence longuement acquise de cavalier et de tireur, le besoin irrépressible de reconnaissance et donc sa dépendance à l’égard du regard d’autrui, etc.

Quelle différence entre ce cassant arriviste revanchard, et l’explorateur qui, au terme, a appris non seulement de ses échecs, mais de ses renoncement successifs. De ce point de vue, précieuse est la contrefigure du James Murray qui propose à Fawcett de mettre sur pied la deuxième expédition en Amazonie et de l’accompagner. Si le biologiste milliardaire est un aventurier tout aussi ambitieux, fort de son expérience acquise lors d’une expédition au Pôle Sud, et même affronte courageusement les quolibets de ses pairs de la société géographique, à propos de l’existence hypothétique de cette ancienne civilisation amazonienne, il s’avère être mal entraîné, en définitive lâche (il redoute sans raison fondée le cannibalisme de la tribu d’Indiens), pire, vengeur et ingrat (en répondant à la générosité de Percy qui lui a sauvé la vie par un ignoble sabotage mettant celle de ses compagnons en grave danger), et enfin, au retour, victimaire et menteur (chargeant Fawcett de son retentissant échec).

Mais ces injustes accusations vont justement (sic !) être l’occasion, pour Fawcett de sortir de l’impasse narcissique où il se fourvoyait : pour sauver la vie de Murray, contre l’avis de ses compagnons, Costin et Manley (Edward Ashley), qui proposent de l’abandonner au motif qu’il retarde l’expédition, Percy doit non seulement sacrifier des biens de première nécessité (un cheval et des vivres), mais, notamment pour le bien de ses compagnons, renoncer à sa visée initiale et donc consentir à un échec. Désormais, le maître-mot de « sacrifice » change de signe : au « tout sacrifier pour sa mission », c’est-à-dire secrètement son ambition, se substitue « ne jamais sacrifier le bien de ses compagnons », devenus des amis.

2. Cette évolution est encore plus clairement attestée par les vertus de l’explorateur.

La plus évidente est bien entendu le courage. Avec ses deux faces complémentaires : le muscle rouge de l’affrontement et le muscle blanc de la persévérance – selon l’heureuse image de l’histologiste Maurice Marois : « La danseuse se lève sur ses pointes par ses muscles rouges et s’y maintient par ses muscles blancs ».

Les missions successives, loin d’aplanir les obstacles, semblent les élever : avant, les difficultés institutionnelles, financières, organisationnelles, et surtout humaines (la plus grande difficulté étant l’arrachement à l’épouse tendrement aimée et aux enfants fièrement élevés) ; pendant, la moindre adversité est l’inhospitalité de la jungle et la pire, l’hostilité des indigènes. En effet, le milieu tropical chaud et 100 % humide, non content de ne rien offrir de comestible, envoie contre les intrus, animaux petits (harcèlement permanent des moustiques) et gros (serpents venimeux, panthère noire). Mais l’obstacle le plus insurmontable à affronter, source d’une frayeur constante, réside dans la menace d’autant plus intrusive qu’elle est invisible, des Indiens qui gardent jalousement leur territoire : elle transforme la profuse berge végétale en une double barricade aux mille regards inquisiteurs et inquiétants.

Cette bravoure de Fawcett ne s’exprime nullement mieux que lors du deuxième affrontement avec les peuplades indigènes : alors que flèches et les sagaies fusent autour de lui, décimant ses compagnons, le gagnant se montre d’une détermination inébranlable et surtout le séducteur invente le moyen d’amadouer ses adversaires en chantant, puis en se rapprochant, sans craindre de mettre gravement sa vie en péril. Il sera récompensé à la mesure de son audace presque suicidaire : non seulement il découvrira un peuple d’autochtones qui, loin des préjugés de ses compagnons les identifiant à des cannibales, est capable de domestiquer la forêt amazonienne et les héberge pacifiquement avec une remarquable ouverture, mais il recueillera bientôt les premières indices d’une cité perdue.

L’affrontement n’est rien sans la persévérance qui se compte ici en années d’exploration assidue (et donc en éloignement des siens), et, plus encore, en nombre d’explorations (Fawcett partira pas moins de quatre fois pour ses voyages pluriannuels). La réalité de ce courage, qui est autant agredi (affronter) que sustenere (tenir), se certifiera de manière éclatante, en 1916, lors de la bataille de la Somme où, entraînant ses compagnons, Percy sera le seul à ne jamais reculer – et méritera le grade de lieutenant-colonel.

3. Mais, face aux obstacles sans nombre et à la crainte sans nom, la bravoure ne tiendrait sans le travail encore plus décisif, d’une autre vertu : l’espérance. Et telle est pour moi l’une des plus fascinantes leçons de cette histoire. Un courage aussi surhumain qui conduit à aller vers une destination d’où personne n’est revenu, serait impossible sans le dynamisme discret, voire secret, offert par cette espérance contre toute espérance grâce à laquelle « l’homme passe infiniment l’homme » (Blaise PASCAL, Pensées, éd. Brunschvicg, n. 434). Pour entraîner dans son sillage improbable ses compagnons, Perry doit posséder une vision. Mais comment donner à voir ce qui est invisible, puisque nul témoin n’est revenu de la cité Z pour attester son existence ? C’est ici qu’entre en jeu l’espérance qui porte justement sur l’assurance inébranlable d’un au-delà qui échappe à toute prise. Et c’est cette confiance inamovible que Fawcett communique à son équipe.

Pour bien comprendre cette espérance, transportons-nous à la scène finale, aussi inattendue que symbolique. Alors que le spectateur (s’)est préparé pendant tout le film à la rencontre avec the lost city, il découvre qu’elle est the last city : celle qu’on ne rencontre qu’en n’en revenant pas. À l’instar de la mort, elle est aussi inéluctable qu’inconnue, aussi certaine qu’incommunicable : tous la vivent, mais nul ne peut la raconter. Pourtant, loin d’être frustrante, cette fin est exaltante. Comment comprendre ce paradoxe ? Ce dénouement n’est pas un facile tour de passe-passe. Au contraire, il transforme le spectateur en acteur et conjure le risque de le transformer en voyeur. En effet, tout est là pour l’assurer que cette cité existe (à commencer par la boussole), mais rien ne lui donne de la posséder. Ainsi, une nouvelle fois, nous sommes au cœur de la dynamique caractéristique de la confiance. Tel est l’arc où se tend et se déploie la petite fille espérance : ce que l’homme ne peut encore voir, il est appelé à l’attendre (et agrandir l’espace pour le recevoir). Cette frustration bénie, loin d’éteindre le désir de posséder, avive le désir de l’étreindre.

Mais une espérance invitant à un saut dans l’inconnu ne relève-t-elle pas d’une cécité qui s’auto-justifie et s’auto-entretient ? N’est-elle pas indiscernable d’une auto-conviction absurde, c’est-à-dire sans objet ? Non, si elle s’arrime à des signe objectifs suffisamment fiables. Or, Percy ne manque pas d’indices : des poteries au manuscrit vieux de deux siècles retrouvé par son épouse. Dès lors, espérance rime avec confiance.

Si elle n’est pas aveugle, cette espérance ne serait-elle pas affolée, pire, ne serait-elle pas le dernier avatar de la compulsion dévorante de l’exploration ? Aux yeux de la foi, se joignent les feux de l’amour. Contrairement à l’apparence, si Percy s’arrache à la douceur de son foyer (Henry, l’ami très cher renoncera à l’ultime équipée pour cette raison), il ne lâche pas l’amour de son aîné et encore moins celui de son épouse.

De prime abord, Jack souffre trop de ses absences longues et répétées, au point de lancer à sa mère « Je le hais ». Néanmoins, il est en secret profondément admiratif de ce battant – jusqu’à vouloir mettre ses pas dans ses pas, au sens le plus propre de l’expression. Au point que Percy retrouvera l’énergie pour repartir pour une ultime mission. Et, la mère et épouse, loin de les dé-courager et de les dés-espérer, scellera cette commune décision dans une parole inconditionnelle adressée à Percy sur Jack : « C’est sa nature », celle que tu lui as communiquée et celle que j’aime en toi.

En effet, tout dans l’histoire nous dit que l’explorateur ne part pas sans l’avis de son épouse ni ne lui arrache son acceptation, mais qu’il part avec elle (son souvenir et les médiations concrètes de sa présence) : elle est la compagne de chaque instant qui adoucit la vie quotidienne dans la jungle amazonienne. Plus encore, il part en quelque sorte par elle (sous son impulsion). Admirable scène où, ayant précédemment reçu une lettre de sa bien-aimée dont il a ajourné la lecture, Percy demande à Henry de la lui lire en l’abrégeant, puis la jette au feu, tant la tentation de la garder et de la re-garder attiserait en lui la si forte tentation de revenir vers celle qu’il aime. D’ailleurs, le signe indubitable que l’aspiration de cette espérance ne va pas sans l’inspiration d’un amour est que ses compagnons deviennent progressivement ses amis qui le suivront jusque dans l’enfer, pire que l’Amazonie, qu’est le champ de bataille de la première Guerre mondiale.

Il faut dire encore plus. Percy part pour elle. L’amour est tellement l’âme secrète de cette espérance que Nina demeure celle que l’explorateur aspire à rejoindre – ainsi, lors du retour du premier voyage, Percy scrute la foule toute à son héros alors qu’il n’a qu’une hâte, revoir sa famille. Mais l’épouse ne se réduit pas à être le terme activement désiré. Elle est un partenaire à part entière. Non seulement parce que, selon ses propres mots que ne réfute pas Percy, elle aurait eu la capacité d’affronter tous les dangers de la jungle et d’en supporter toutes les souffrances, mais parce que, paradoxalement, en demeurant sur place, en Angleterre, elle participe intégralement à la mission, comme sa base de départ, son élan permanent et son orientation ‘achevante’. Le cinéaste retrouve ainsi la somptueuse intuition du film d’aventure par excellence, le western, et de son réalisateur par excellence, John Ford. En effet, loin d’être une histoire d’hommes, par et pour les hommes, l’aventure totale, l’exploration intégrale con-jugue au plus intime l’homme et la femme, comme Héraclite et Parménide ou, mieux, comme Abraham et Ulysse, l’homme qui ne peut partir au loin que parce que la femme l’appelle au plus près, l’homme dont l’affrontement au monde, l’arrachement inquiet au ‘chez lui’ ne trouve son sens ultime que dans la paix du retour et dans l’a fidélité qui l’attend (Nina attendra Percy pas moins de 28 ans !). Malgré tout le respect que je leur porte, Hergé – Les aventures de Tintin – ou Goscinny – Les aventures d’Astérix – n’ont pas compris toute l’essence de l’aventure et l’ont transformé en une fuite en avant (sauf que le village des Gaulois est un équivalent symbolique du féminin). Voilà pourquoi on peut affirmer que Percy ne quitte jamais Nina qui toujours inhabite en lui – ce néologisme construit sur le concept théologique d’inhabitation soulignant combien l’amour héberge l’aimé dans (« in », en latin) le cœur profond de celui qui aime –, faisant ainsi de son épouse bien-aimée la première exploratrice de l’impossible. Revenons à la scène, plus, à l’image finale. En une superbe et bouleversante intuition, l’ultime image montre l’épouse, de dos et s’enfonçant dans une version occidentale de la forêt tropicale transposée, qui vient coïncider avec celle de l’affiche nous montrant Percy Fawcett, de face, au seuil de la jungle ouvrant à la mystérieuse cité. Le Z n’est donc pas tant la mythique cité que l’amour fort comme la mort qui réunit les époux au-delà des éloignements – notamment du plus grand de tous, l’infranchissable barrière de la mort.

Mais pourquoi, si Fawcett a pu envoyer la boussole, qui est l’attestation la plus assurée qu’il a touché au but, ne revient-il pas vers sa famille, dont nous avons dit qu’elle est l’aimantation suprême ? Sa double motivation, la revanche et la science, dont le narcissisme imprègne la première et teinte la seconde, a laissé place non seulement à la paix béatifiante du terme (celui qui a quitté la caverne n’y revient pas), mais surtout s’est assez décentrée de ses intérêts pour savoir que, face à la violence rapace des Américains, la révélation de l’existence de Z signerait son (probable) engloutissement. Son silence sans retour n’est pas seulement la signature d’une histoire qui passe dans la légende et stimule la dynamique de l’explorateur, mais la transfiguration intime de celui-ci qui, de la tentation initiale de prise (captation) et de l’emprise de sa passion, consent à la surprise de l’inattendu toujours espéré et accède à la déprise émerveillée. La mission de Percy n’est pas seulement la guérison de son égocentrisme, mais la raison d’un sacrifice dont son épouse lui a, la première, offert l’admirable exemple.

Ajoutons que cet équivalent humain des trois vertus théologales (foi, espérance et charité) que nous venons d’égrener, adoucit heureusement la charge désagréable contre le christianisme qui, dans son formalisme, voire son hypocrisie excluante, offre un rugueux contre-témoignage. Mais, ne s’agit-il pas de sa caricature qu’est la religion tout institutionnelle vécue par l’Angleterre décadente de la Belle Époque, d’autant qu’elle est opposée à ces peuples simples et proches de la nature au paganisme fascinant (dans une lettre, Fawcett parle de la protection des « dieux ») doublé d’une tolérance bienveillante ? D’ailleurs, en mettant naïvement en contraste le monde occidental en pleine décomposition et le monde édénique des peuples amazoniens comme le mal et le remède, le film reproduit la dialectique usée des Lumières opposant la prétendue intolérance chrétienne à l’ouverture rationaliste, alors qu’il ne fait que troquer la pathologie d’une religion indéfendable en son exclusion de l’autre contre la pathologie d’une raison scientiste tout aussi close dans sa fermeture à toute transcendance.

4. Comment ne pas rapprocher la figure de l’explorateur de celle de l’aventurier, Percy Fawcett et Indiana Jones – avec toute la distance existant entre la réalité et la fiction ? Si, en déficit de filiation, les deux hommes sont des têtes brûlées en quête éperdue d’identité, cherchant à leur insu dans les trésors oubliés ou les civilisations disparues, le trésor encore plus plus grand et inaccessible qu’est l’amour d’un père, Percy seul s’arrache à sa compulsion et place l’amour de sa famille au-dessus de sa quête personnelle.

Je suis sorti de ce film comme énergétisé. The lost City of Z est l’ultime cité du courage et de l’espérance qui anime l’explorateur lorsqu’il consent à vivre à hauteur non pas de ses ambitions, mais de sa mission. Il est passionnant que, dans la Somme de théologie, saint Thomas d’Aquin joigne l’humilité (qui court toujours le risque d’opiner vers sa caricature qu’est la fausse modestie et fait si souvent le lit de la mésestime de soi) à la magnanimité (la grandeur d’âme, c’est-à-dire l’âme qui est grande) qui s’exprime dans la munificence (l’âme qui fait grand).

Père Pascal Ide